【基隆中正】清法戰爭紀念園區 - 長眠異鄉的水兵與歷史堆疊的園區

又名為法國公墓,

是在 1885 年清法戰爭後所設立的。

整個園區中除了法式墓碑以外,

另還有原樺山資紀銅像的基座,

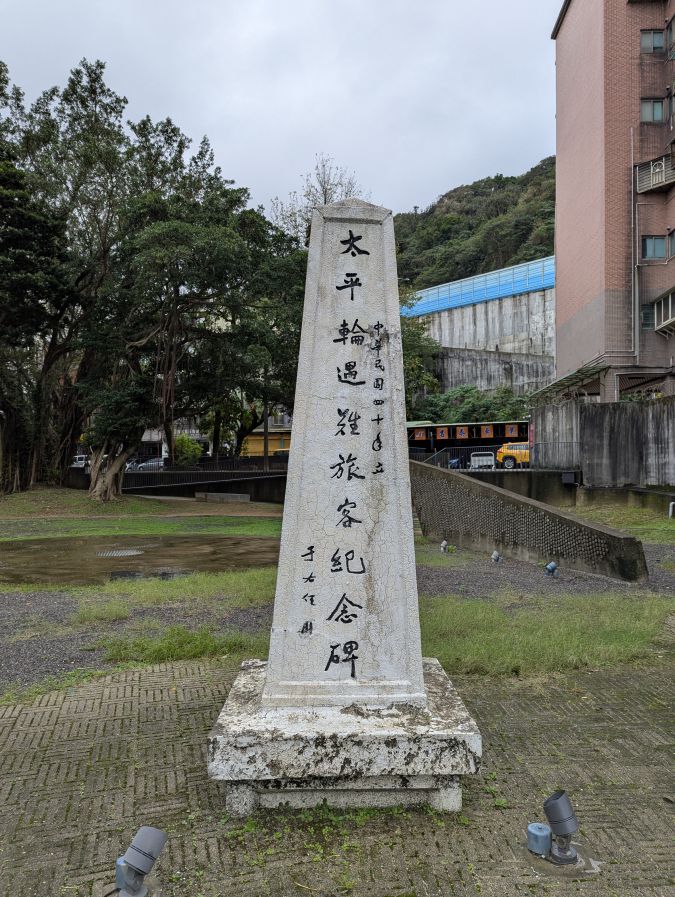

及太平輪遇難事件的相關紀念碑及緣由。

原樺山資紀銅像基座的遺構相當的高聳,

上面題字為民族救星。

其因是國民政府接收台灣後,

積極推動去日本化,將樺山資紀像移除,

並放上蔣中正雕像並刻上題字。

後蔣中正雕像移至慈湖安放,

僅留基座放置於此。

而太平輪遇難事件則是更為近代的事件,

於 1949 年 1 月 27 日,

名為太平輪的豪華客輪因超載、夜間航行未開航行燈,

在航海途中與載有煤炭與木材的建元輪相撞,後雙雙沉沒。

這樣一個小小的園區,就存放著清朝至國民政府時期的種種歷史。

回到本篇文章要探討的主題 - 清法戰爭。

清法戰爭對於台灣人的印象中,

不外乎就是就學時期的歷史課本中。

「在清法戰爭後,清朝注意到台灣的重要性,

進而將台灣建省,並任命劉銘傳為第一任巡撫。」

但清法戰爭的起因,

是因為法國入侵清朝屬國越南。

而戰線綿長,法軍需要一個中繼的補給點。

並將目標放在台灣與澎湖兩地。

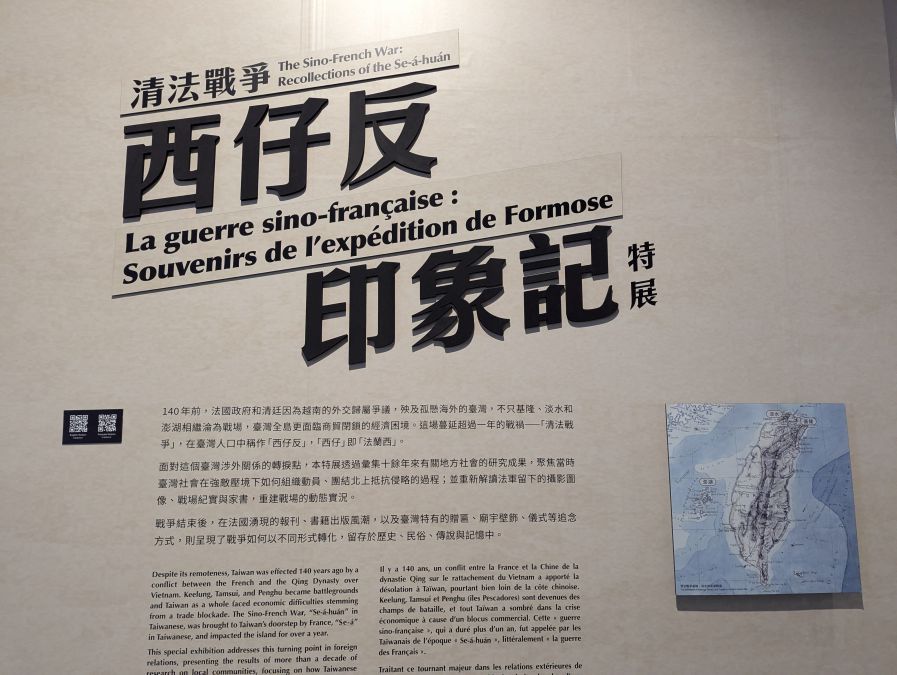

為了考究關於清法戰爭相關的文獻,

我與みやび特地南下至台南國立歷史博物館,

參訪了西仔反印象記的特展。

其中提到,

戰事的起因與台灣無關,

台灣卻無端的陷入戰火之中,

最後甚至成為左右這場戰役成敗的關鍵。

從而體現這場戰爭本質上的荒謬。

法軍為了取得煤礦資源而進攻基隆,

清朝則推派劉銘傳抵台駐防,

期間台灣民間義勇兵也紛紛加入團練,

其中便包含先前提過的汐止望族,蘇樹森大老。

延伸閱讀:【新北汐止】忠順廟 - 原汐止神社北白川宮能久親王御居所

在特展中,

也更多描繪了參與戰爭、受戰爭波及的無辜百姓等狀況。

如依託民間信仰 - 保儀大夫、

具有爭議的張李成義勇兵,

更或者住在淡水的英國商人陶德。

戰爭過後,於現今基隆市中正區圈了法國公墓,

原占地 400 多坪,共立下 200 多座墓碑。

後於甲午戰爭,北白川宮能久親王於基隆登陸,

在台灣爆發乙未戰爭,

期間參與戰爭的乙未義勇兵破壞了公墓。

延伸閱讀:【基隆中正】北白川宮能久親王紀念碑 - 隱藏在道路交會口的巨型紀念碑

最終於 1885 年留存至今的墓碑僅剩 4 座。

後於 1954 年 3 月 27 日,

將安葬於馬公的法國海軍事務長戴爾、陸戰隊中尉若漢德兩位將士的遺體遷至此地。

該紀念園區我們前去時完全沒有其他人來訪,

不論是太平輪遇難事件紀念碑、還是法國公墓。

給予大眾的印象或許都是一個聚陰之地。

但我帶著敬畏與略為哀傷的心態前往,

不論是戰爭、還是意外,

都不是現代社會所想看到的。

也希望這個園區能被妥善保存及維護,

更希望這段歷史能被台灣人所記。